Ces deux satellites géostationnaires... ont épié Vénus

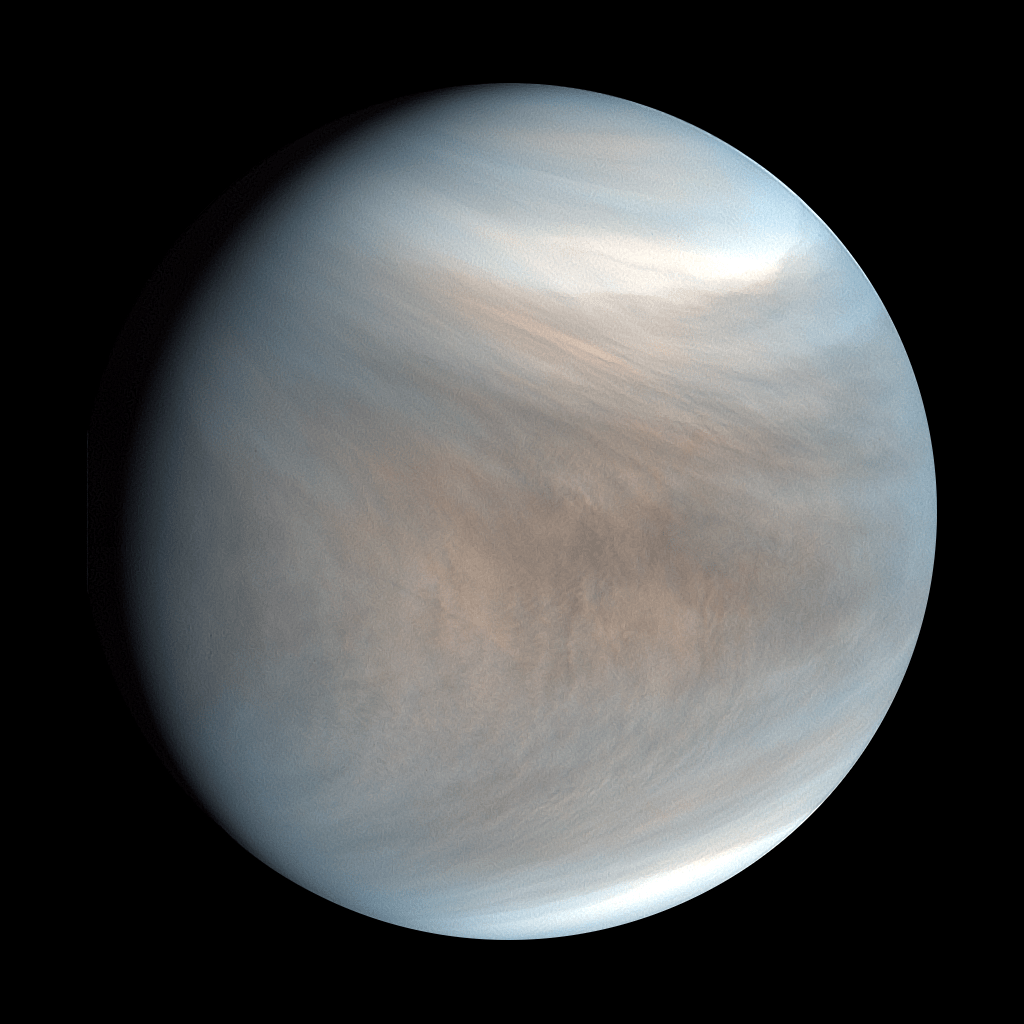

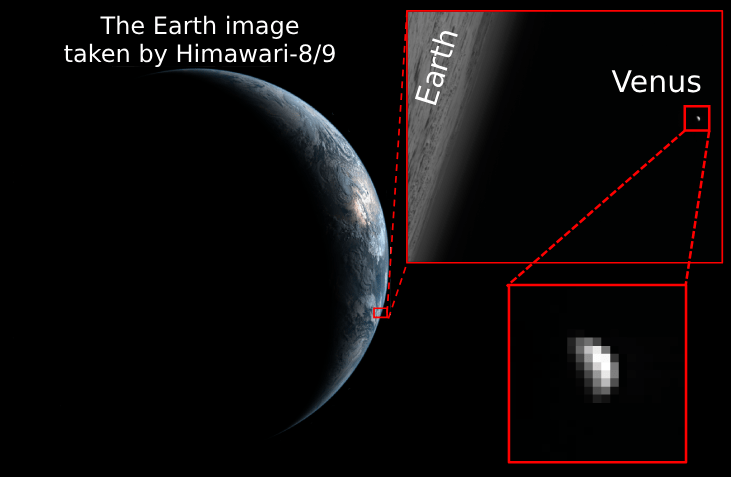

Imaginez deux satellites sur une orbite géostationnaire dont la fonction serait l’observation terrestre : cela tomberait sous le sens qu’ils ne puissent guetter que ce qu’il se trame au niveau de notre Terre seule, pas vrai ? Détrompez-vous et louez à la place les talents de l’instrumentation embarquée sur ces plateformes de pointe, car l’on en a attesté : un champ de vision assez large se délimitant au delà des lignes de la courbure, des détails extra-atmosphériques sont susceptibles d’apparaitre modiquement sur les images, dont la Lune ou des corps extérieurs. Sans que l’on en ait eu conscience, les satellites japonais Himawari 8 et 9 ont ainsi occasionnellement capturé Vénus, ce sur près d’une décennie passée à scruter des évènements climatiques comme les typhons ou la pluie sur la région de l’Asie Pacifique. Lancés respectivement en 2014 et 2016, ils ont donné une superbe démonstration de sérendipité en saisissant à la volée ces vues de la voisine de la Terre, et les données extraites nous ont informées sur sa physique alors même que ce n’était pas leur focalisation première.

Publiée le 30 juin 2025 par l’université de Tokyo et impliquant des chercheurs japonais et allemands, une étude s’est saisie du cas. Sous la direction de Gaku Nishiyama, associé au DLR (i.e. centre et agence de recherche spatiale allemands), elle présente son recours aux satellites comme télescopes pour d’abord discerner des détails de surface lunaire, puis pour apprécier des dynamiques lumineuses, de surcroît atmosphérique, pour Vénus. Les deux caméras AHI (Advanced Himawari Imagers) ont servi 437 images où la planète avait été repérée en fonction des séquences de survol des objets, laissant en fin de compte une poignée de pixels vénusiens à isoler.

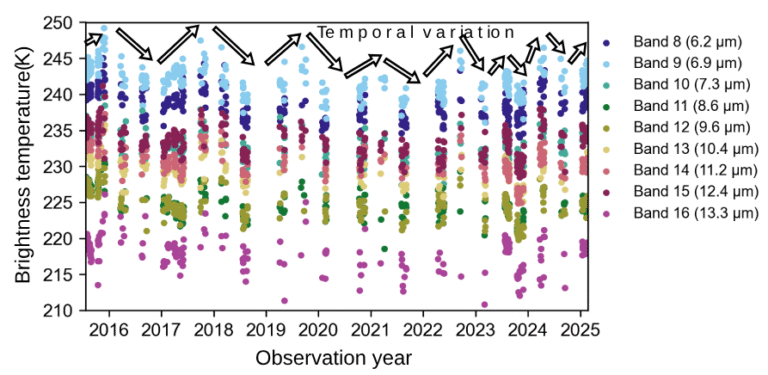

Ces deux types véhiculent la chaleur et de son impulsion au travers de l’atmosphère, soulevant des paternes en connaissance de données telles que la réflectivité nuageuse ou la vitesse des vents, ne fluctuant que sur des années. Déterminer les aires de température sans discontinuer est de fait essentiel dans l’appréciation de l’atmosphère de Vénus, qui semble briller en son niveau supérieur en alternances subtiles et vibrer d’une amplitude dépendant de l’altitude. L’étude offre un des plus longs historiques en multibandes jamais composés, et argue que ce genre de surveillance annexe aux missions dédiées stricto sensu pallierait bien les écarts dans les temps de mesure des propriétés de Vénus ou d’un corps similairement ‘espionné’. Elle en retire également la pertinence de ces moyens pour suppléer ou effectuer des comparaisons avec les données issues de mission d’exploration ; autour de Vénus, la sonde Akatsuki possède une instrumentation perfectible en la matière: sa caméra, incorrectement calibrée, ayant sous-estimé la radiance de la planète.

Leur examen pointu sur des échelles quotidienne et annuelle a rendu une luminosité variable de Vénus au fil des années, advenant de marées thermiques ainsi que d’ondes de Rossby. Les premières sont des ondes engendrées par le réchauffement solaire, avec lesquelles interviennent des oscillations verticales entre strates atmosphériques, les couches les plus chaudes se superposant aux plus froides. Quand aux secondes, ces ondes généralisées sont causées par des différences suivant la latitude dans l’effet Coriolis, une force connexe au mouvement dans un système (i.e. une planète) en rotation.

Pour en savoir plus et approfondir les détails relatifs à l’observation fortuite de Vénus ou de façon générale aux perspectives q’uelle ouvre, référez-vous au communiqué de Northrop Grumman sur l’étude, et aux articles de Victoria Corless pour space.com, Haygen Warren pour Nasaspaceflight, Matthew Williams pour Universe Today et Hugo Ruher pour Numerama !

Quand à moi, je vous souhaite un bon retour sur Terre et d’ici votre prochain vol, longue vie et prospérité !

Merci de même à Pierre-François Mouriaux pour sa relecture !